大阪の女性税理士・社会保険労務士 阿部ミチルのお役立ちコラム

厚生労働省は、平成29年度に時間外労働などに対する割増賃金を支払っていない企業に対して、労働基準法違反で是正指導した結果を取りまとめ、公表しています。

公表している結果は以下の通りです。

(1) 是正企業数 1,870企業(前年度比 521企業の増)

うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、262企業(前年度比 78企業の増)

(2) 対象労働者数 20万5,235人(同 107,257人の増)

(3) 支払われた割増賃金合計額 446億4,195万円(同 319億1,868万円の増)

(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり2,387万円、労働者1人当たり22万円

結果を見ると増加傾向にあるのがうかがえます。昨今では、弁護士事務所に未払残業代の請求を依頼する労働者も増えており、「解決金」という名目で支給するケースもあります。

未払残業代の支給方法として、当期に①「一時金(精算金等)」として支給する場合と②「過去分の給与」として支給する場合が考えられます。

⓵一時金の場合・・・当期の賞与として源泉徴収

※「解決金」という名目出の支給であっても「賞与」として認識します。

②過去分の給与とする場合・・・年末調整のやり直し等

法人税では、当期に損金算入(経費とする)します。これは、過去の労働に起因する残業代であっても債務が確定したときに損金に算入するという考え方があるためです。

分割支給をする場合、例えば約1年間定期的に支給するのであれば賞与ではなく「給与」として源泉徴収していきます。定期ではなく不定期で例えば2回の分割支給の場合は「賞与」として源泉徴収していきます。

ところで、支給対象者が元従業員の場合、「扶養控除等申告書」は退職によってその効力はなくなっているため、「給与」「賞与」の源泉所得税を計算する際は「乙欄」を使用します。

「賞与」の源泉徴収税額の計算は、前月の給与がベースとなりますが、もうすでに退職している従業員の場合は、前月分の給与がない場合も考えられます。この場合は、下記のように計算します。

⓵(賞与の支給額ー社会保険料等)÷6※

②⓵の金額を給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の「乙欄」に当てはめる。

③②で求めた税額×6=前月の給与がない場合の賞与の源泉徴収税額

※その賞与の計算の基礎となった期間が6か月を超える場合は12

源泉徴収税額の計算はともあれ、これからますます企業にとっては労務管理につてい厳しくなっていきますが、未払残業代の請求をされないようにきちんと給与計算を行うようにしましょう。

平成30年10月1日以降、「健康保険被扶養者(異動)届」を日本年金機構に提出する場合の添付書類の取扱が変更になります。

厚生労働省が、日本国内に住む家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定を行わず、証明書類に基づく認定を行うよう、事務の取扱いが示されたためです。

なお、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することができます。

扶養認定を受ける方が被保険者と同居しているときは下記表の項番1・2を、別居しているときは項番1・2・3を添付します。

| 項番 | 添付書類 | 目的 | 添付の省略ができる場合 |

| 1 | 次のいずれか

・戸籍謄本または戸籍抄本 ・住民票※1 (提出日から90日以内に発行されたものに限る) |

続柄の確認 | 次のいずれにも該当するとき

・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること ・左記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を事業主が届書に記載していること |

| 2 | 年間収入が「130万円未満※2」であることを確認できる課税証明書等の書類 | 収入の確認 | ・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき※3

・16歳未満のとき |

| 3 | 仕送りの事実と仕送額が確認できる書類

・振込の場合・・・預金通帳等の写し ・送金の場合・・・現金書留の控え(写し) |

・16歳未満のとき

・16歳以上の学生のとき |

|

※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。

※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180万円未満」です。(収入には公的年金も含まれます)

・60歳以上の方

・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者

※3 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合には、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。

実務的には、マイナンバーを取得することが必須になっていく流れです。そして、扶養の認定も今よりも厳格になって行く流れですね。

あっという間に9月も終わりに差し掛かり、年末調整の時期が近づいてきました。控除証明書もちらほら届いている方もいらっしゃるかもしれません。

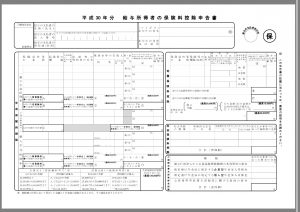

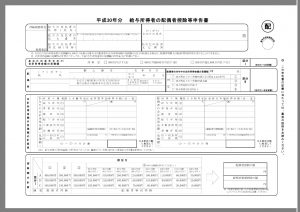

平成30年の年末調整では配偶者控除、配偶者特別控除の税制改正の影響で今までと変わった点があるので、解説していきます。

【前年まで従業員さんに提出していただいてたのは、以下の二枚】

・翌年分の扶養控除等申告書

・当年分の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

【平成30年からは、1枚増えて3枚に】

・翌年分の扶養控除等申告書

・当年分の保険料控除申告書

・当年分の配偶者控除等申告書

今までの「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚に分かれたイメージです。

内容的には変わっていなくて、前年までのものより欄がゆったりになりました。

平成30年からは給与所得者本人の所得金額の区分によって配偶者控除、配偶者特別控除の額が変わるので、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」で区分を判定してから、配偶者の所得金額でさらに控除額を判定していくことになります。実際、見慣れない書類で従業員さんが自分の所得金額を把握するのも難しいかもしれないので、「配偶者控除等申告書」の裏面の説明書きが印刷されたものを渡したり、記載例も一緒に渡してあげた方がよいでしょう。

「配偶者控除等申告書」は、平成30年からは「配偶者特別控除」を受ける給与所得者だけでなく「配偶者控除」を受ける給与所得者も提出が必要になるのでご注意ください。