大阪の女性税理士・社会保険労務士 阿部ミチルのお役立ちコラム

平成31年(2019年)10月から軽減税率制度が実施されます。

平成31年(2019年)9月30日までの記載事項は、

1.請求書発行者の氏名

2.取引年月日

3.取引の内容

4.対価の額

5.請求書受領者の氏名又は名称

(小売業者は5の記載は必要なし)

となっています。

平成31年(2019年)10月1日から平成35年(2023年)9月30日までは上記の記載事項に加えて、下記の項目が追加されています。

6.軽減税率の対象品目である旨

7.税率ごとに合計した税込対価の額

では、具体的に見ていきましょう。

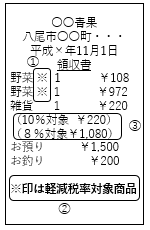

例えば八百屋さんだとします。ちょっとした雑貨も売っているお店です。下記の〈図1〉のようなレシートだったらどうでしょうか?

〈図1〉

野菜に①※印があり、②で軽減税率が適用される旨の記載があります。③で税率ごとの合計した税込対価の額が記載されています。ただ「野菜」と大きな括りでの記載となっており、個別の商品名の記載はありません。

レジによっては多数の商品を登録できないものがあるかと思います。そのため、その店舗が取り扱っている一般的な総称の記載であっても、取引された商品が消費税が課税されるもので、軽減税率の対象となるものとそれ以外のものであることが、レシートの交付を受けた人が把握できるのであれば、要件を満たすレシートということになります。

つまり、上記〈図1〉は、要件を満たす領収証です。

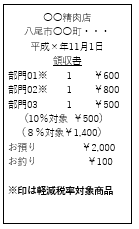

では、下記の〈図2〉の精肉店のレシートはどうでしょうか?

〈図2〉

こちらのレシートは、部門01などの記載であるため、取引の内容が不明です。精肉店の場合は「肉」や「食品」など記載であれば取引された商品の内容がわかりますが、部門という記載では、消費税法の記載事項を満たしていないことになるのでご注意ください。

軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方には、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行う際に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度がありますので、そちらもご検討ください。

無期転換ルールとは労働契約法の改正により、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールです。

〈労働契約法第18条第1項〉

同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、労働者が使用者に対して当該有期労働契約満了日までに無期労働契約の締結の申込みをすれば、使用者はその労働者の申込みを承諾したものとみなす。

平成25年4月以降の有期労働契約が対象となるため、平成30年4月から本格的に無期転換権の申込みの発生が見込まれるということで、厚生労働省は、「有期労働契約者の無期転換ポータルサイト」で無期転換権について導入支援、Q&Aで詳しく説明しています。

改めて、無期転換ルールの概要についてまとめると、以下の通りとなります。

一つ一つ詳しく見ていきましょう。

(1)同一の使用者(企業)との間で

2つ以上の有期労働契約の相手方が「同一の使用者(企業)」であることが必要です。この「同一の使用者(企業)」というのは、同じ会社に勤務していた場合なので、例えばA支店からB支店に異動があっても契約期間は通算されます。

会社が合併や会社分割によって労働契約の承継が生じる場合も、労働契約は包括的に承継され、承継前後の使用者は「同一の使用者(企業)」であると考えられます。

派遣元会社に雇用されていた有期雇用契約の労働者が、派遣先の会社に有期雇用されることになった場合は、「同一の使用者(企業)」に雇用されていたとはみなされません。

このように事業場単位ではなく、労働契約締結の法律上の主体が法人であれば法人単位で、個人事業主であれば当該個人事業主単位で判断されます。

(2)契約更新が1回以上行われている有期雇用労働者の

労働基準法14条により、有期労働契約の契約期間は原則として最長でも3年とされているので、最初から契約期間を5年以上にしても「2以上の有期労働契約」の発生を免れることはできません。

(3)有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合

①無期転換権はいつ発生するのか?

無期転換権は、平成25年4月1日以降に開始したそれぞれの労働契約の期間を通算した期間が5年を超えた場合(つまり5年と1日)に発生します。この通算期間には、平成25年3月31日以前に開始した契約は含まれません。ですので、平成25年3月31日以前からお勤めの有期契約労働者の方がいらっしゃっても、あくまでも平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象となり、それが5年を超えた場合に無期転換権が発生します。

例)下記のような契約期間3年の有期労働契約を締結した場合

平成25年4月1日~平成28年3月31日まで

平成28年4月1日~平成31年3月31日まで ⇐ この契約のときに通算契約期間が5年を超えるので、無期転換権が発生

無期転換の申込みがあった場合、平成31年4月1日から無期労働契約となります。

このように、契約期間によっては無期転換権がすでに発生している場合があるのでご注意ください。

②通算契約期間の考え方

契約期間の通算は、労働者が育児休業を取得した期間、休職期間に入って働いていない期間があっても、労働者と使用者の間に労働契約が存続している限り、その契約期間は通算されます。

また通算契約期間の計算は、暦を用いて、年、月、日の単位で行います。契約期間の初日から起算して、翌月の応当日(月違いの同日)の前日をもって1か月とします。例えば、4月1日からの契約だったとすると、翌月の応当日は5月1日になるので、5月1日の前日である4月30日をもって1か月と計算していきます。

②端数がある場合の通算契約期間の計算方法

では、契約期間に1か月に満たない端数がある場合はどうなるでしょうか?端数の合算については、30日をもって1か月してカウントしていきます。

例)下記のような契約だった場合

1回目:平成25年4月3日~平成25年10月20日(6か月と18日)

2回目:平成25年11月5日~平成26年5月20日(6か月と16日)

通算契約期間は(6か月と18日)+(6か月と16日)=12か月と34日=13か月と4日として計算されます。

②クーリングについて

同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない空白の期間が一定以上続いた場合、それ以前の契約期間は通算対象から除外されます。これをクーリングと言います。つまり、有期労働契約の期間が満了した後にクーリング期間が経過した場合、同一の使用者と再び有期雇用契約を締結しても、前の契約期間は通算されず、新たな契約期間となります。

一定の期間は、下記の通りとなります。

| 空白の契約期間の前の通算契約期間 | クーリング期間 |

| 2か月以下 | 1か月 |

| 2か月超~4か月以下 | 2か月 |

| 4か月超~6か月以下 | 3か月 |

| 6か月超~8か月以下 | 4か月 |

| 8か月超~10か月以下 | 5か月 |

| 10か月超 | 6か月 |

(4)労働者からの申込みにより、期間の定めのない契約に転換される

労働契約法第18条第1項で「無期労働契約の締結の申込みをすれば、使用者はその労働者の申込みを承諾したものとみなす。」とされているため、労働者から申し込みがあったら企業側はこれを拒むことはできません。つまり、企業は有期契約労働者からの無期転換の申込みを認めるかどうかの判断はできず、申し込みがあった時点で無期契約が成立することになります。

この申込みは、法律上は書面でなくてもよく、口頭で行ってもよいとされています。ただし、口頭では、言った言わないのトラブルになる可能性があるため、書面での対応をするようにしましょう。

契約期間によっては、もうすでに無期転換権が発生している場合も考えられます。無期転換の申込みがあったからといって有期雇用契約の労働者を正社員にしなければいけないわけではありません。しかし、就業規則がきちんと整備されていなかった場合や、就業規則を作っていたとしても無期転換された労働者にどの就業規則が適用されるのか明記されていない場合、また、就業規則をきちんと作っていて無期転換後は有期雇用契約の就業規則を適用させればいいと簡単に考えていると、定年が定められていないものであったり、見直しをしておかないと様々な不都合が生じる可能性があります。

無期転換の申込みをされてから対応するとなると今後の経営の計画が立て辛くなる可能性もあります。就業規則の変更をするにも、原則として労働者の同意が必要になってきます。また、同意を得ないで就業規則を変更する場合について、労働契約法第10条では下記のように規定されています。

労働契約法第10条

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする

これをまとめると、就業規則の変更により労働条件が不利益に変更される場合には、ⅰ.当該変更に合理性があり、ⅱ.周知がなされることを求めており、この要件を満たすことによって就業規則の変更による労働条件変更が拘束力を持つことになります。

いずれにしても、有期雇用契約の労働者がお勤めの企業の方は、なるべく早めに対応するようにしましょう。

平成30年から配偶者控除と配偶者特別控除の取り扱いが大きく変わるため、1月からの給与計算について注意が必要になります。

配偶者控除および配偶者特別控除の改正により「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方も変わりました。

今までなかった「源泉控除対象配偶者」という言葉。今までの配偶者控除は、給与所得者自身の所得(年収)は関係ありませんでしたが、改正で給与所得者にも所得(年収)の条件が付けられました。そして、配偶者の条件は、今までは給与収入が103万円以下という条件でしたが、これが150万円以下に引き上げられています。

★給与所得者の条件

・平成30年中の所得の見積額が900万円以下の方(給与年収1,120万円以下)

★配偶者の条件

・給与所得者と生計を一にする配偶者

・平成30年中の所得の見積額が85万円以下の方(給与年収150万円以下)

・青色事業専従者として給与の支払を受ける方や白色事業専従者でないこと

つまり、給与所得者の年収が1,120円以下、かつ、配偶者の年収が150万円以下で「源泉対象控除対象配偶者」となります。

| 配偶者の年収 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 合計控除額 |

| 103万円以下 | 380,000 | 0 | 380,000 |

| 103万円超~150万円以下 | 0 | 380,000 | 380,000 |

| 150万円超~155万円以下 | 0 | 360,000 | 360,000 |

| 155万円超~160万円以下 | 0 | 310,000 | 310,000 |

| 160万円超~166万7,999円以下 | 0 | 260,000 | 260,000 |

| 166万8,000円~175万1,999円以下 | 0 | 210,000 | 210,000 |

| 175万2,000円~183万1,999円以下 | 0 | 160,000 | 160,000 |

| 183万2,000円~190万3,999円以下 | 0 | 110,000 | 110,000 |

| 190万4,000円~197万1,999円以下 | 0 | 60,000 | 60,000 |

| 197万2,000円~201万5,999円以下 | 0 | 30,000 | 30,000 |

| 201万6,000円以上 | 0 | 0 | 0 |

源泉控除対象配偶者

平成30年分の給与計算を行う際は、この「源泉対象控除対象配偶者」を加味して源泉徴収をしていくことになります。今までは年収103万円以下の配偶者を扶養の数1人として源泉徴収していましたが、年収103万円超~150万円以下の配偶者についても扶養の数1人として源泉徴収をしていきます。

給与所得者の年収もそうですが、配偶者の年収もあくまでも見積額になるので、年の途中で源泉控除対象配偶者の年収見込みに変更があって、源泉控除対象配偶者に該当したり、該当しなくなった場合は、従業員から変更後の内容を記入した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらうようにしましょう。

年末調整では、給与所得者の合計所得金額が1,000万円以下(年収1,220万円以下)、かつ、配偶者の合計所得金額38万円以下(年収103万円以下)または38万円超123万円以下(年収103万円超201万5,999円以下)に該当する場合に、それぞれ配偶者控除、配偶者特別控除を加味して年税額を計算していきます。

ですので、給与計算では「源泉控除対象配偶者」としてこなかった所得金額900万円超1,000万円以下(年収1,120万円超1,220万円以下)の給与所得者や所得金額85万円超123万円以下(年収150万円超201万5,999円以下)の配偶者については、年末調整の際に配偶者控除、配偶者特別控除を反映させていくことになります。

配偶者控除、配偶者特別控除は、改正でかなり複雑になってきています。年末調整では、給与所得者や配偶者の所得金額の確認をしっかりするようにしましょう。